|

| マドリッド中心部 |

| スペイン マドリッド |

| 1982.7.21/渡部 瞭 |

| スペインは共和制から王政に戻り、共和制時代は独裁政治で王政になってから民主的色彩が強くなったといわれる。しかし絶対主義時代からの伝統を持つ王宮は壮大で、維持費だけでも相当な税金が費やされるのだろう。 |

|

|

| エンシン農業試験場 |

| スペイン マドリッド県 |

| 1982.7.22/渡部 瞭 |

| マドリッドの東方にあるエンシン農業試験場を訪問した。酪農と果樹につく害虫(ミバエなど)の研究が行われていた。塔の上にあるのはコウノトリの巣。 |

|

|

| メセタの耕地 |

| スペイン マドリッド県 |

| 1982.7.22/渡部 瞭 |

| イベリア半島内陸部にはメセタ(テーブルの意)と呼ばれる高原で、地中海性気候よりも乾燥気候に近い。夏の乾季には雑草すらまばらな半沙漠状態になる。畑といっても結構石ころが多い。 |

|

|

| コルクガシの林 |

| スペイン マドリッド県 |

| 1982.7.22/渡部 瞭 |

| イベリア半島の特産物はコルクガシから生産されるコルクだ。コルクガシは自然林でなく人工林で生産されるが、乾燥地域なので樹間はかなり広い。地面に点在する黒いものは蟻塚。 |

|

|

| ナバセラーダの稜線 |

| スペイン ナバセラーダ峠 |

| 1982.7.22/渡部 瞭 |

| マドリッドの北方、セゴビアに近いグアダラーマ山脈のナバセラーダ峠に登山電車で登った。稜線には国境でもないのにかなり立派な軍事施設がある。風が強いらしく、亜高山植物の風衝草原が見られる。 |

|

|

| オリーブ園 |

| スペイン トレド |

| 1982.7.23/渡部 瞭 |

| 地中海性気候の指標植物はオリーブで、地中海沿岸諸国では至る所にオリーブ園がある。イベリア半島の中央部、トレド近郊の広大なオリーブ園。こんな内陸部ではさすがに珍しい。 |

|

|

| 古都トレド |

| スペイン トレド |

| 1982.7.23/渡部 瞭 |

| タホ川の嵌入蛇行を濠に用いた城郭都市トレドは、6世紀からは西ゴートの、レコンキスタ期にはレオンカスティーリャの首都であり、各種の文化が積み重なった魅力的な都市だ。 |

|

|

| メロン畑 |

| スペイン カスティーリャ |

| 1982.7.23/渡部 瞭 |

| 乾燥の激しい夏のメセタでも、灌漑用水に恵まれる谷底平野では、このようにメロンやトウモロコシの栽培が見られる。株の間隔が日本に比べると格段に広い。集水面積を広く取るためだ。 |

|

|

| 塩化した土地 |

| スペイン カスティーリャ |

| 1982.7.23/渡部 瞭 |

| 灌漑用水を引ける地域でも、排水を誤ると、このように地下の塩類が析出し、使い物にならなくなる。こうして放置された耕地をそこここで見ることができる。 |

|

|

| サンタマリア号復元模型 |

| スペイン バルセロナ |

| 1982.7.24/渡部 瞭 |

| カタルーニャの港町バルセロナは、「新大陸」を「発見」したコロンブスが帰着したところ。港には旗艦サンタマリア号の原寸大復元模型が停泊している。もちろん航行可能だが、意外に小さいことに驚かされる。 |

|

|

| バルセロナ港 |

| スペイン バルセロナ |

| 1982.7.24/渡部 瞭 |

| バルセロナはスペイン最大の港湾都市。客船も貨物船も出入りが活発で、各種港湾施設も充実している。画面左端の柱は、上部にコロンブスの銅像が乗っている。その右手の港内に浮かんでいるのがサンタマリア号。 |

|

|

| 傾くイトスギ防風林 |

| フランス ヴォークリューズ |

| 1982.7.25/渡部 瞭 |

| 南フランスを南北に貫くローダニアン河谷平野を冬季吹き抜ける強い北風、ミストラルは、ここを走る特急列車の名前にも使われている。それを防ぐイトスギの防風林は、風もないのに傾いたままだ。 |

|

|

| マルセイユ旧港と新港 |

| フランス マルセイユ |

| 1982.7.26/渡部 瞭 |

| 港を護るノートルダム=デュ=ラ=ギャルド聖堂から望むフランス最大の港湾都市マルセイユ。手前は現在はヨットハーバーと漁港になってしまった旧港。その向こうの海岸線は近代工業地帯を控えた新港だ。 |

|

|

| カマルグの白い馬 |

| フランス カマルグ |

| 1982.7.26/渡部 瞭 |

| ローヌ川の三角州一帯はカマルグと呼ばれる。海岸部にはリゾートや塩田が連なるが、海岸から離れると低湿地の田園地帯となる。米作なども盛んだが、伝統的な白い馬の放牧が行われることで知られる。 |

|

|

| ローヌ川のベネゼ橋 |

| フランス アビニョン |

| 1982.7.26/渡部 瞭 |

| 童謡『アビニョンの橋』で知られるのはサン=ベネゼ橋というローヌ川に架かる橋だ。この橋が架けられたのは12世紀後半と伝えられる。アビニョンにローマ教皇庁がおかれる200年近く昔だ。今は途中から流失している。 |

|

|

| 原子力発電所 |

| フランス |

| 1982.7.26/渡部 瞭 |

| フランスはヨーロッパの中でも原子力発電依存率・成長率が高い国として知られる。南部フランスは水力発電が盛んな地域だったが、それによって開発された工業地帯の需要増加により、原子力への切り替えが進んでいる。 |

|

|

| リヨン中心部 |

| フランス リヨン |

| 1982.7.26/渡部 瞭 |

| フルヴィエールの丘から見下ろしたリヨン中心部。手前の水面がソーヌ川、街並みの間の緑色の筋の見えるところがローヌ川である。両河川はこの町で合流し、リヨンに繁栄をもたらした。 |

|

|

| ラングル運河 |

| フランス ラングル |

| 1982.7.27/渡部 瞭 |

| ラングル運河はマルヌ・ソーヌ運河ともいい、大西洋斜面(セーヌ水系)と地中海斜面(ローヌ・ソーヌ水系)を隔てるラングル高地を断ち切って、両水系を結ぶ役割を果たしている。 |

|

|

| ケスタとマルヌ=ライン運河 |

| フランス ロレーヌ |

| 1982.7.27/渡部 瞭 |

| マルヌ=ライン運河はセーヌ川の支流マルヌ川流域のシャンパーニュ地方からミューズ川水系のナンシーを経て、ライン川水系のストラスブールを結ぶ重要な運河だ。背景に見えるのはケスタ地形。 |

|

|

| 休業中の鉄鉱山 |

| フランス ロレーヌ メス |

| 1982.7.27/渡部 瞭 |

| ロレーヌ地方は、ミネット鉱という燐分の多い低品位の鉄鉱石産地として知られてきた。しかし、原料供給市場がグローバル化した今、その生産は低下している。中心地メスのこの鉱山も休業していた。 |

|

|

| ルクセンブルク市街 |

| ルクセンブルク |

| 1982.7.28/渡部 瞭 |

| ベネルクス三国の一つ、ルクセンブルク大公国は、ヨーロッパのミニ国家としては珍しく経済の4分の1が鉄鋼業という工業国である。市街は落ち着いたたたずまいを見せ、国民はアイデンティティを大切にしているようだ。 |

|

|

| ムーズ川とナミュール市街 |

| ベルギー ナミュール |

| 1982.7.28/渡部 瞭 |

| フランスのロレーヌではミューズ川と呼ばれていた川がベルギーではムーズ川と呼ばれるようになる。アルデンヌ高原を抜けたところにある町がナミュールだ。ここから北東に向かい、オランダにはいるとマース川と呼ばれる。 |

|

|

| ボタ山 |

| ベルギー シャールロワ |

| 1982.7.28/渡部 瞭 |

| ムーズ川沿いはフランス=ベルギー炭田地帯だ。石炭産業の斜陽化はいずこも同じで、今も残るボタ山も植生に覆われつつある。 |

|

|

| ハダカムギの畑 |

| ベルギー ワーテルロー |

| 1982.7.28/渡部 瞭 |

| ベルギー北半のフラマン語地域は、北ドイツ平原の一画だ。ここでは小麦よりもライ麦・裸麦の栽培地域となる。 |

|

|

| ライ麦とテンサイ |

| ベルギー ワーテルロー |

| 1982.7.28/渡部 瞭 |

| ワーテルロー古戦場のモニュメントのある人工の丘からの眺め。緑のテンサイと黄色のライ麦畑のコントラストが美しい。いわゆるドイツ型混合農業地帯の景観である。 |

|

|

| EC本部ビル |

| ベルギー ブリュッセル |

| 1982.7.28/渡部 瞭 |

| ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体→ヨーロッパ経済共同体(EEC)→ヨーロッパ共同体(EC)と発展してきた西ヨーロッパの統合で、ベルギーは常に重要な役割を果たしてきた。※この段階ではEUに発展していない。 |

|

|

| グランプラス夜景 |

| ベルギー ブリュッセル |

| 1982.7.28/渡部 瞭 |

| ヨーロッパ大陸北海沿岸は、ハンザ同盟とギルドから自治都市の伝統が生まれた。ここベルギーのブリュッセルの中心広場グランプラスには壮麗なギルド会館が聳えている。 |

|

|

| ユーロポルト |

| オランダ ロッテルダム |

| 1982.7.29/渡部 瞭 |

| 新マース川河口にEECによって建設されたユーロポルトは、近代的な港湾設備を持つ世界最大の貿易港だ。 |

|

|

| スターチスの収穫 |

| オランダ ハーレム |

| 1982.7.29/渡部 瞭 |

| オランダは世界随一の園芸農業国家だ。ことに花卉栽培と球根の輸出ではどこにも引けを取らない。夏季はどちらかといえば端境期なのだが、スターチスの収穫が行われていた。 |

|

|

| 傾く防風林 |

| オランダ ハーレム |

| 1982.7.29/渡部 瞭 |

| 偏西風の吹き抜ける北ドイツ平原では、防風林が単調な景観に変化を与える。防風林の傾きと太陽の当たり具合から、この写真は南から北へ向かって、朝に撮影されたことが読みとれる。 |

|

|

| 小麦とテンサイ畑 |

| オランダ ハーレム |

| 1982.7.29/渡部 瞭 |

| 埋立地ポルダーの農地の土質は、決して肥沃ではない。ここでは灰色のまるでポドソルのような土質が観察できる。右手はテンサイ、左は珍しく小麦が見られる。オランダでは収穫期は遅いようだ。遠景は防風林。 |

|

|

| アムステルダム市街と運河 |

| オランダ アムステルダム |

| 1982.7.30/渡部 瞭 |

| アムステルダムは運河の町だ。扇形の都市プランを持つ最も古い市街地。運河もカーブしている。長崎の出島の造成プランにはオランダ人が関与しているのかもしれない。 |

|

|

| 跳ね橋 |

| オランダ アムステルダム |

| 1982.7.30/渡部 瞭 |

| 運河の随所に見られる跳ね橋は、陸上交通よりも水上交通の方が優先されていることを物語る。将来、この順位は逆転するかもしれない。跳ね橋の運命や如何に? |

|

|

| チーズ市 |

| オランダ アルクマール |

| 1982.7.30/渡部 瞭 |

| 北ホランド西部の地方都市アルクマールでは、チーズの定期市が開かれることで知られる。伝統的なしきたりを守ることにより、観光収入も得ている。 |

|

|

| 風車 |

| オランダ 北ホランド |

| 1982.7.30/渡部 瞭 |

| 4枚羽根のいわゆるオランダ式風車は、ヨーロッパ各地に残存する。いまや観光用に保存されているだけだと書かれているが、どっこい実用的なものもある。しかし、アメリカ式の羽根の多いものが圧倒的になった。 |

|

|

| ポルダーの農家 |

| オランダ 北ホランド |

| 1982.7.30/渡部 瞭 |

| ポルダーの農家には案外草葺きのものが多い。さすがに周辺よりは高い堤防の上に立地している。ここではポルダーの面は放牧地になっていて、周囲は排水と家畜が逃げ出さないように堀割になっている。 |

|

|

| アウストロデイクとアイセル湖 |

| オランダ 北ホランド |

| 1982.7.30/渡部 瞭 |

| オランダ最後の大干拓事業といわれるのが、ゾイデル海と呼ばれていた入江を巨大なダムで仕切り、アイセル湖を形成してからそれを干拓していく事業だ。これは南側の締切堤防アウストロデイク。右がアイセル湖だ。 |

|

|

| クルップ本社 |

| 西ドイツ エッセン |

| 1982.7.30/渡部 瞭 |

| ルール炭田の中心都市エッセンには、かつてナチス=ドイツを支えたことでも知られる鉄鋼メーカー、クルップの本社がある。 |

|

|

| 夏緑林 |

| 西ドイツ ネアンデルタール |

| 1982.7.30/渡部 瞭 |

| 旅行の途中で入手したロードマップにネアンデルタールの地名を発見した我々は、「ちょっと寄っていこう」ということになった。そこは夏緑林に包まれた谷間で、小さな博物館があり、ネアンデルタール人の骨に出会うことができた。 |

|

|

| カラス麦畑 |

| 西ドイツ ネアンデルタール |

| 1982.7.30/渡部 瞭 |

| ネアンデルタールはルール炭田とライン川との中間にあり、大都会に囲まれながらも田園地帯が展開していた。収穫直前のカラスムギが豊かに稔っていた。 |

|

|

| ライン・モーゼル合流点 |

| 西ドイツ コブレンツ |

| 1982.7.31/渡部 瞭 |

| ライン峡谷の町コブレンツは、支流モーゼル川の合流点に発達した。東側の丘から合流点を展望すると、両河川の水質の違いに驚かされる。手前のライン本流はかなり濁っているが、モーゼル川の水は綺麗だ。 |

|

|

| ライン峡谷 |

| 西ドイツ ローレライ |

| 1982.7.31/渡部 瞭 |

| 歌に名高いローレライの岩の上から見下ろすライン峡谷。折しも貨物船が1隻下って行く。 |

|

|

| ハイデルベルク市街 |

| 西ドイツ ハイデルベルク |

| 1982.7.31/渡部 瞭 |

| ハイデルベルクは画面奥に見えるネッカー川の畔に形成された大学都市だ。バロック式建築の多い市街地は、第二次大戦の戦禍を逃れたため、ここを訪れる観光客も多い。 |

|

|

| EC会議場 |

| フランス ストラスブール |

| 1982.8.1/渡部 瞭 |

| アルザスの中心都市ストラスブールは、独仏係争の地で、ドイツ領になるとシュトラスブルクと名を変える。第二次大戦後は戦勝国フランス側につき、国際都市に発展した。 |

|

|

| 国際ライン川委員会 |

| フランス ストラスブール |

| 1982.8.1/渡部 瞭 |

| 国際河川ライン川を共同で管理するために設けられたのが国際ライン川委員会だ。その本部はここストラスブールにおかれている。 |

|

|

| トウモロコシ畑 |

| 西ドイツ ラインラント |

| 1982.8.1/渡部 瞭 |

| ドイツもラインラントまで南下すると、北部のライ麦・テンサイのドイツ式混合農業から小麦・トウモロコシ・ブドウの組合せのフランス式混合農業が見られるようになる。 |

|

|

| 三国国境モニュメント |

| スイス バーゼル |

| 1982.8.1/渡部 瞭 |

| バーゼルはフランス・(西)ドイツ・スイス三国の国境がぶつかるところだ。バーゼル港の埠頭には、それぞれの国章をあしらった現代的なデザインのモニュメントが建てられている。 |

|

|

| チバガイギー製薬本社 |

| スイス バーゼル |

| 1982.8.1/渡部 瞭 |

| スイスは山地酪農などの第一次産業、観光や金融などの第三次産業も盛んだが、実はヨーロッパの中でも第二次産業人口率が高い国だ。内陸国スイスでは、軽量で付加価値の高い精密機械・薬品工業が発達する。 |

|

|

| ベルン市街 |

| スイス ベルン |

| 1982.8.2/渡部 瞭 |

| スイスの首都ベルンは、アール川屈曲点の段丘を利用した軍事上の要点として12世紀に建設された。中世の面影を残す旧市街は、世界遺産にも指定されている。 |

|

|

| アイガーと散村 |

| スイス グリンデルヴァルト |

| 1982.8.2/渡部 瞭 |

| グリンデルヴァルトから登山鉄道に乗ると、まもなくユングフラウ三山の名峰アイガーが出迎えてくれる。手前のアルプ(高地牧場)に点在する家屋は、農家よりも別荘の方が多そうだ。 |

|

|

| ラウターブルンネンタールU字谷 |

| スイス ラウターブルンネン |

| 1982.8.2/渡部 瞭 |

| ラウターブルンネンタールは、典型的なU字谷が見られることで有名だ。画面中央には雄大な滝が見られ、観光名所になっている。谷底のラウターブルンネンの村は、伝統的な習俗を守ることでも知られる。 |

|

|

| ズーステン氷河末端 |

| スイス ズーステン |

| 1982.8.3/渡部 瞭 |

| ベルン=アルプス山脈東部のズーステン=ホルンから流下する谷氷河、ズーステン氷河の末端部。両側はサイドモレーンで黒く汚れているが、表面は比較的白い。 |

|

|

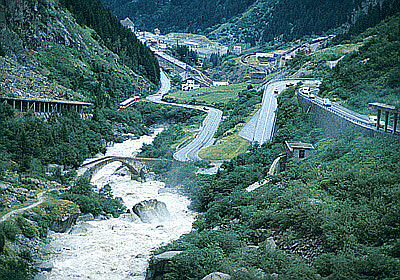

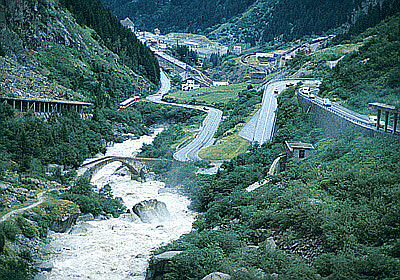

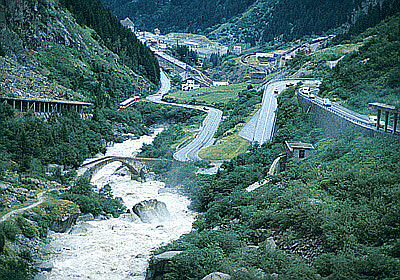

| サンゴタール峠の新旧交通路 |

| スイス サンゴタール峠 |

| 1982.8.3/渡部 瞭 |

| アルプス越えの要衝、サンゴタール(ザンクト=ゴットハルト)峠の北側の山麓。左手の激流に架かる古風な橋は古代ローマ時代からのルート。ヘアピンカーブを見せるのが現代の自動車道。左端には鉄道も見える。 |

|

|

| 山岳警備隊兵舎 |

| スイス サンゴタール峠 |

| 1982.8.3/渡部 瞭 |

| サンゴタール峠を越えるとイタリア語文化圏に入り、道路沿いに「リストランテ」などの看板が目立つようになる。軍事的な要衝でもあり、立派な軍事施設が見られる。永世中立国スイスは国民皆兵の国でもある。 |

|

|

| 銀行街 |

| スイス ルガノ |

| 1982.8.3/渡部 瞭 |

| イタリア国境に近いスイスの観光都市ルガノは、国際金融都市という側面を持つ。スイスの銀行は秘密保持に定評があり、世界中の金持ちが口座を設けている。 |

|

|

| ルガノ湖 |

| スイス ルガノ |

| 1982.8.3/渡部 瞭 |

| ルガノ湖はスイスとイタリアに跨る氷河による堰止湖で、風光明媚なことから、周辺は国際的な観光地となっている。 |

|

|

| ドゥオモ広場の広告 |

| イタリア ミラノ |

| 1982.8.4/渡部 瞭 |

| イタリア北部の中心都市ミラノは、スカラ座、ミラノ=ファッション、サッカーなど多面的なプロフィールを持つ都市だ。しかし商業の中心としての性格が最も強く、有名な大聖堂前広場に面する建物には日系企業の広告が目立った。 |

|

|

| パダノベネタ平野の水田と防風林 |

| イタリア ボゲラ |

| 1982.8.4/渡部 瞭 |

| ロンバルディア平原ともいうポー川沖積平野、パダノベネタ平野は、伝統的な米作地帯として知られ、戦後イタリア映画の名作「米」の舞台ともなった。 |

|

|

| トウモロコシと畦畔の桑 |

| イタリア ボゲラ |

| 1982.8.4/渡部 瞭 |

| パダノベネタ平野では、米と並ぶ東洋的な作物、桑が栽培されている。ということは、養蚕が行われていることになる。これもマルコ=ポーロ以来の伝統なのだろうか。 |

|

|

| コロンボ像 |

| イタリア ジェノバ |

| 1982.8.4/渡部 瞭 |

| ジェノバはベネチアと覇を競った港町として知られる。ベネチアが平坦な人工島の上に造られているのに対し、ジェノバは神戸のように丘の斜面に市街地が這い上がる。ここはコロンボ(コロンブス)の生誕地で、石像が立つ。 |

|

|

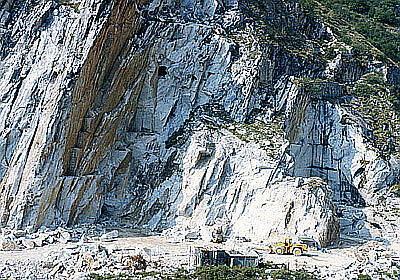

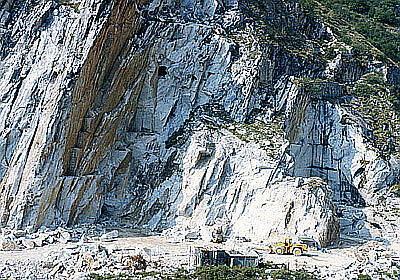

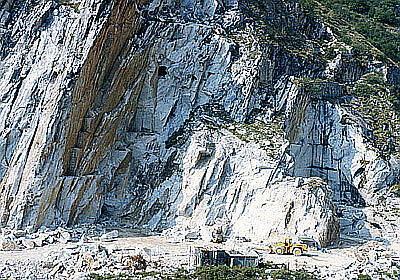

| 大理石採石場 |

| イタリア カラーラ |

| 1982.8.4/渡部 瞭 |

| かのミケランジェロも、ここの大理石でダビデ像を初めとする名作を生みだした。カラーラは、今もなおイタリアを代表する大理石の産地として知られる。 |

|

|

| 斜塔からの市街展望 |

| イタリア ピサ |

| 1982.8.4/渡部 瞭 |

| アルノ川の三角州に発達した港町ピサは、堆積の進展によって港の位置が移動すると共に衰退した。それだけに古くからの市街地が大聖堂の廻りに残る。三角州の不等沈下が有名な斜塔を生んだ。 |

|

|

| アルノ川とフィレンツェ市街 |

| イタリア フィレンツェ |

| 1982.8.5/渡部 瞭 |

| アルノ川中流域、トスカナの中心都市フィレンツェは、花の都の名のようにルネサンスを華開かせた町だ。現在はむしろルネサンスの遺産で食ってるといった感じで、当然世界遺産に登録されている。 |

|

|

| ベスビオ火山 |

| イタリア エルコラーノ |

| 1982.8.6/渡部 瞭 |

| ヨーロッパ大陸唯一の活火山ベスビオは、A.D.79の大噴火でポンペイなど山麓の諸都市を埋め尽くした。その噴火で単式火山が複式火山になったと考えられている。 |

|

|

| ナポリ市街 |

| イタリア ナポリ |

| 1982.8.6/渡部 瞭 |

| イタリア南部の拠点都市ナポリは、ネアポリスというギリシャの植民都市からスタートし、歴史・文化の上で重要な役割を果たしてきた。「ナポリを見て死ね」といわれるが、気取らない街並みには「ナポリの軍旗」と呼ばれる洗濯物が翻る。 |

|

|

| サンピエトロ広場の聖職者 |

| ヴァチカン |

| 1982.8.7/渡部 瞭 |

| ヴァチカンは、いわずとしれたローマ=カトリックの中枢、教皇庁がある世界最小の独立国だ。住民は聖職者とその世話をする人、スイス人傭兵、各国の外交官などから成り、極めて非生産的な国家ともいえる。 |

|

|

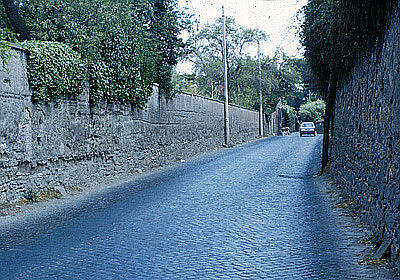

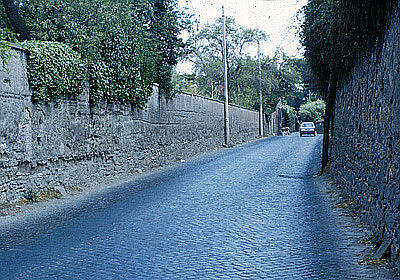

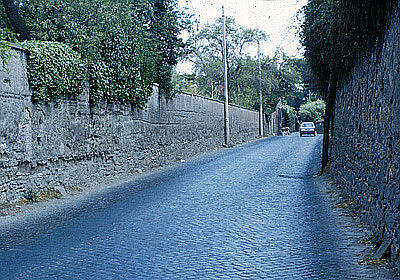

| アッピア旧街道 |

| イタリア ローマ南郊 |

| 1982.8.7/渡部 瞭 |

| 「全ての道はローマに通ず」といわれるが、イタリア半島を南からローマに向かうのがヴィア=アッピア=アンティカだ。今でもローマ時代の石畳舗装が見られ、馬に曳かれた戦車の轍がはっきりと残る部分もある。 |

|

|

| フランス道路元標 |

| フランス パリ |

| 1982.8.8/渡部 瞭 |

| 日本では日本橋におかれている道路元標は、フランスの場合どこにあるかというと、シテ島のノートルダム=ド=パリの目の前だ。シテ島はセーヌ川の川中島で、英語のcityの語源となった。 |

|

|

| ル・モンド社屋 |

| フランス パリ |

| 1982.8.8/渡部 瞭 |

| パリ旧市街の建物は、教会堂とエッフェル塔、凱旋門を除くと5〜6階建てに押さえられ、色彩も派手なものはなく、落ち着いたたたずまいを見せる。世界的な新聞社ル・モンドの社屋も地味なものだ。 |

|

|

| パリ盆地の油井 |

| フランス |

| 1982.8.9/渡部 瞭 |

| 花の都パリを後にすると、どの方角に向かっても、たちまち田園風景の中を走ることになる。東へ向かうパリ盆地の底を走る道では、道路脇で油井が稼働している光景に出くわした。 |

|

|

| ケスタ斜面のブドウ園 |

| フランス シャンパーニュ |

| 1982.8.9/渡部 瞭 |

| 構造盆地、パリ盆地の周辺では、ケスタ地形が発達することで有名だ。これが防御壁の役割を果たしてパリを護った。外側の斜面は、急傾斜地は森林になるが、傾斜が緩い部分はブドウ園に利用される。 |

|

|

| 薄い表土と白亜層 |

| フランス シャンパーニュ |

| 1982.8.9/渡部 瞭 |

| ケスタ地形を構成する堆積層には、白亜(チョーク)層が目立つ。決して肥沃ではないが、水はけと保水のバランスがブドウ栽培に適しているといわれる。 |

|

|

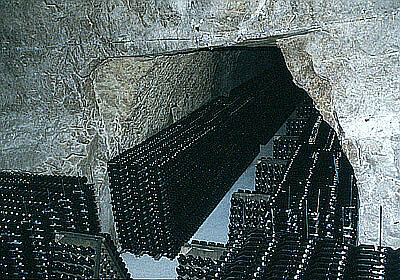

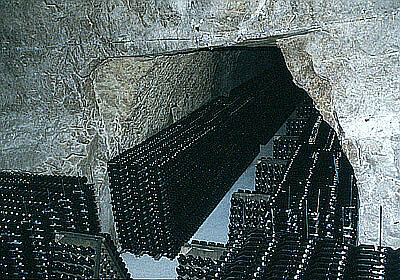

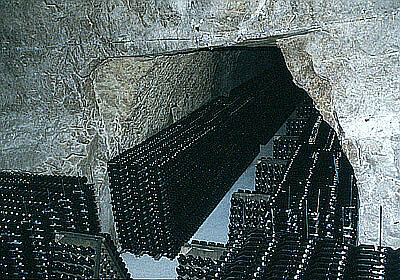

| シャンパン地下倉庫 |

| フランス シャンパーニュ |

| 1982.8.9/渡部 瞭 |

| シャンパーニュは北限のブドウ栽培地域で、それだけに年により収穫が質量共に変動が大きい。この欠点を克服するためにドン=ペリニョン神父によって考案されたのが発泡酒シャンパンだ。 |

|

|

| ノルマンディーの大農家 |

| フランス ノルマンディー |

| 1982.8.10/渡部 瞭 |

| 日本でもそうだが、フランスでも北に行くほど農業条件が悪いため、営農面積が広いという傾向がある。ここノルマンディーの大農家では100haを越す場合も少なくない。ここは村長を務め、お嬢さんは日本への留学経験を持つ農家。 |

|

|

| 上陸作戦記念碑 |

| フランス ノルマンディー |

| 1982.8.10/渡部 瞭 |

| ノルマンディーというと、第二次大戦において形勢を逆転させた連合軍側の反撃「ノルマンディー上陸作戦」の舞台として知られる。オマハ=ビーチなどの上陸軍の名で呼ばれる砂浜には巨大なモニュメントが建てられていた。 |

|

|

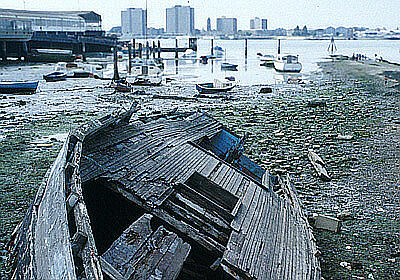

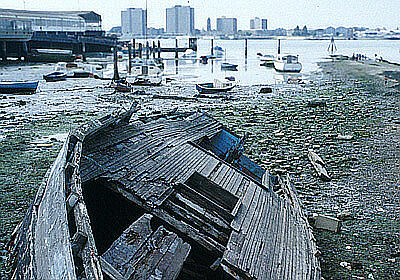

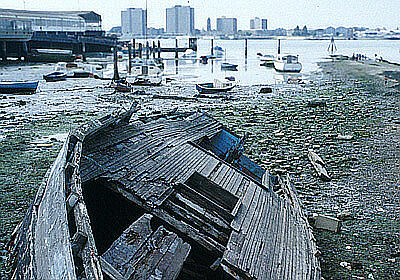

| 引き潮のポーツマス港 |

| U.K. ポーツマス |

| 1982.8.11/渡部 瞭 |

| イギリス海峡の潮位差は、数mにも及ぶ。ここ軍港ポーツマスでは、埠頭に続くコンクリートの斜面に「駐車禁止」の立て札があり、満潮時には水没する旨注意書きがあった。 |

|

|

| ソールズベリー平原の放牧 |

| U.K. Eng. ソールズベリー |

| 1982.8.11/渡部 瞭 |

| イングランド南西部のソールズベリー平原には、豊かな農牧業地域が展開する。ここは大ブリテン島の中でも最も農業条件に恵まれ、高緯度にもかかわらず小麦畑が見られる。 |

|

|

| 大農家 |

| U.K. Eng. ソールズベリー |

| 1982.8.11/渡部 瞭 |

| この付近には経営面積100ha以上の自作農や貴族が管理する小宴の名残を持つ農園も見られる。農家といっても大邸宅を構えており、文字通り城郭を構える場合もある。 |

|

|

| アイアンブリッジ |

| U.K. Eng. アイアンブリッジ |

| 1982.8.12/渡部 瞭 |

| 世界遺産にも登録された世界最古の鉄橋、その名もアイアンブリッジ。このセバーン川の河谷はアイアンブリッジ渓谷と呼ばれ、英国産業革命の発祥地の一つである。 |

|

|

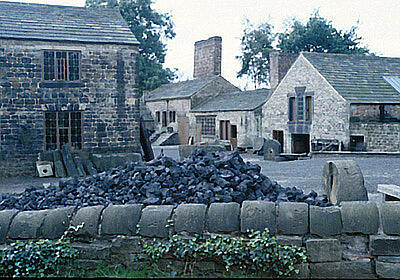

| 廃坑 |

| U.K. Eng. バーミンガム |

| 1982.8.12/渡部 瞭 |

| かつてはブラックカントリー(黒郷)と呼ばれたミッドランド炭田一帯は、バーミンガムを中心に英国重工業の担い手として発展してきた。しかし、石炭産業の斜陽化に伴い、かつての勢いはもはや見られない。 |

|

|

| 駅前広場のワット像 |

| U.K. Eng. マンチェスター |

| 1982.8.13/渡部 瞭 |

| ランカシャーの中心都市マンチェスターほど凋落の激しい都市も少ないだろう。1970年代までは50万以上だった人口も、訪れた1980年代は30万程度、現在は10数万だ。駅前広場にはヴィクトリア女王とワットの銅像がかつての栄光を物語っている。 |

|

|

| ヒースと石囲い |

| U.K. Eng. ペナイン山脈 |

| 1982.8.13/渡部 瞭 |

| 大ブリテン島の背骨ペナイン山脈は、ほとんど丘陵といっても良い高まりだ。斜面には石囲いで区切られた放牧地が見られ、ヒース(heather)の花盛りだった。 |

|

|

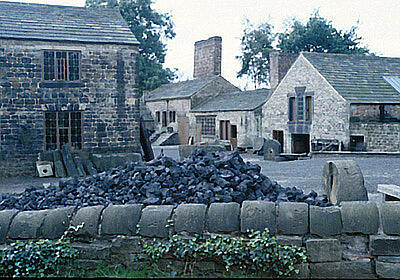

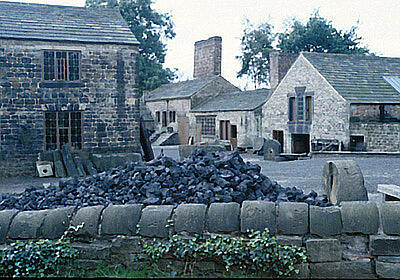

| 鍛冶屋村 |

| U.K. Eng. シェフィールド |

| 1982.8.13/渡部 瞭 |

| ヨークシャーの中心都市の一つシェフィールドでは、鍛冶屋村を見学した。伝統的な鉄工場の様子を再現したもので、産業革命の前後の対比ができる。英国では博物館の展示の素晴らしさに感心させられた。 |

|

|

| 白亜層とサッカー場 |

| U.K. Eng. チャタム |

| 1982.8.14/渡部 瞭 |

| テムズ川の河口に近い白亜層の段丘崖。手前はサッカーの練習場だ。サッカー・ラグビー・クリケット・ホッケー・ゴルフ・テニスなど、英国生まれのスポーツは、いずれも芝生の上で行われる。これは牧羊業と関係する。 |

|

|

| グリニッジ天文博物館 |

| U.K. Eng. グリニッジ |

| 1982.8.14/渡部 瞭 |

| ロンドンの東方に位置するグリニッジには、海事博物館と天文博物館の二つがある。天文博物館は、フラムスチード博士の観測所だったところで、本初子午線はここを基準としている。 |

|