|

| シンガポール港 |

| シンガポール |

| 1976.8.5/梅原正巳 |

| シンガポールは、古く帆船航海時代に、赤道無風帯のマラッカ海峡の風待港として、イギリスによって開かれて以来、東南アジア交易の要点として栄えてきた。 |

|

|

| シンガポール市街 |

| シンガポール |

| 1976.8.5/梅原正巳 |

| 国際貿易都市国家シンガポールは、面積581k㎡、人口225万人の島国で、人口密度が非常に高いため、建築物の高層化が目立つ。街路にはゴミ一つなく、側溝も清掃が行き届いている。 |

|

|

| ジュロン工業地帯 |

| シンガポール |

| 1976.8.6/渡部 瞭 |

| シンガポール近代工業化の先端を示すジュロン工業地帯は、シンガポール島南西部の低湿地を開発して造成された。外資導入による大工場が広いグリーンベルトに囲まれて並び、公害対策にも気を配っている。 |

|

|

| マライ人のカンポン |

| シンガポール |

| 1976.8.6/梅原正巳 |

| 東南アジア各都市における華人の活動は著しいが、シンガポールにおいては、人口の4分の3以上と、圧倒的多数を華人が占め、先住民族たるマライ人は少数派である。彼らの高床式木造集落カンポンも再開発で急速に失われつつある。 |

|

|

| 高層住宅群 |

| シンガポール |

| 1976.8.6/渡部 瞭 |

| シンガポール島南部、マウントフェイバーの丘の麓に造成中の、低所得者用高層住宅(フラット)である。人口激増に取り組む都市国家の意欲と苦悩が象徴的に現れている一角であろう。 |

|

|

| 高級住宅地 |

| シンガポール |

| 1976.8.6/梅原正巳 |

| シンガポール植物園の付近は、いわゆる山の手の高級住宅地となっている。イギリス支配時代から、宗主国人の居住地として開発されたものらしく、欧風の大邸宅が丘を背にした広大な敷地に聳えている。 |

|

|

| 夜店の衣料品屋 |

| シンガポール |

| 1976.8.6/渡部 瞭 |

| 夜は熱帯の冬という言葉があるが、日が落ちると涼を求めて外出する人が多く、夜店がにぎわう。生活に必要なものは何でもあり、安い。 |

|

|

| 熱帯雨林の樹木 |

| シンガポール |

| 1976.8.6/谷亀 理 |

| シンガポールは、1゚20'Nにあり、年平均気温約27℃、年較差約2℃の典型的な熱帯雨林気候を示す。しかし都市国家の人口は、自然林をわずかに丘陵部に残すのみに開発の手を広げてしまった。 |

|

|

| ラテライト(ラトソル) |

| マレーシア ジョホール |

| 1976.8.7/渡部 瞭 |

| 熱帯の土壌は、多雨のため腐植質が洗い流され、アルミニウム分の多い痩せた赤い土、ラテライト(ラトソル)が多いと説明されるが、植物の被服のために実見する機会は意外に少ない。 |

|

|

| 農家の裏庭の自給作物 |

| マレーシア ジョホール |

| 1976.8.7/渡部 瞭 |

| ジョホール州北西部のマライ系農家の裏庭。右手前はキャッサバ、その向こうがヤム芋、中央の大きな葉はタロ芋、その奥にバナナ、さらに右奥にパパイヤが見られる。左右端の幹はココ椰子、農家の向こうの木立はマンゴスチンである。 |

|

|

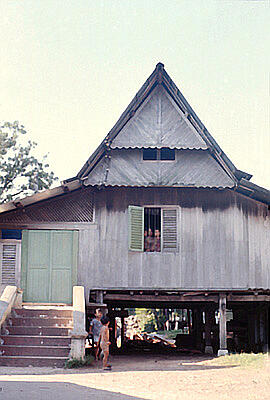

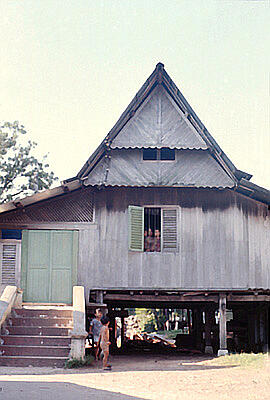

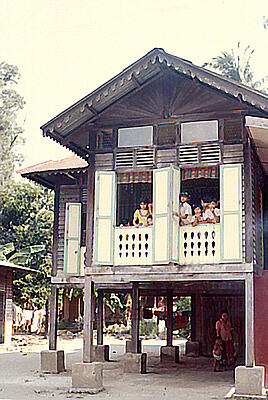

| 市街地のマライ系民家 |

| マレーシア マラッカ |

| 1976.8.7/渡部 瞭 |

| マラッカ州付近のマライ系民家は、床高1.5m程の高床式木造家屋で、屋根は中央部が急傾斜の切妻で、両側が緩傾斜になっており、入母屋も見られる。屋根材は古いものはニッパ椰子等の植物を用いたようだが、近年はトタン葺きが多い。 |

|

|

| マライ系民家の内部 |

| マレーシア マラッカ |

| 1976.8.7/梅原正巳 |

| 高床式でチーク材をふんだんに用いた民家の内部は、こぎれいに整理され、慎ましくきちんとした生活ぶりが伺える。ベッドの上にある細長いものはグリンと呼ばれる抱き枕である。 |

|

|

| マラッカ州の農村 |

| マレーシア マラッカ |

| 1976.8.8/谷亀 理 |

| 西マレーシア南部は丘陵が多く、作物は圧倒的にゴムが多い。マラッカ州にはわずかな沖積平野を利用して水田が展開し、水牛による耕作が見られる。*現在は国道沿いの水田は都市化で姿を消した。 |

|

|

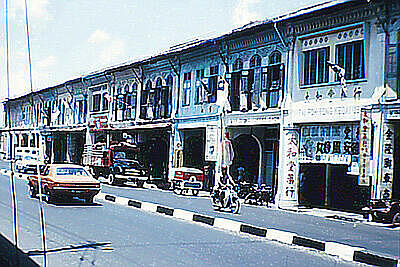

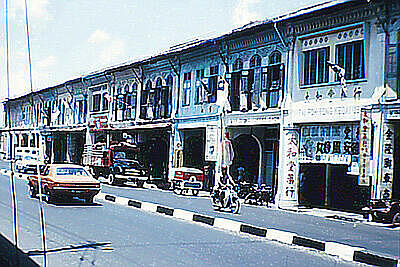

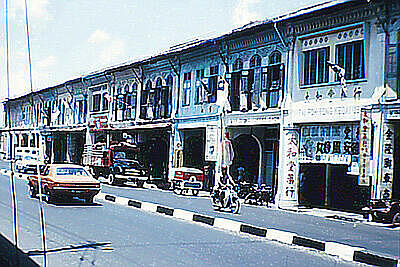

| スレンバンの商店街 |

| マレーシア ヌグリスミラン |

| 1976.8.8/谷亀 理 |

| マレーシアの商業は、地方都市に至るまで。大部分が華人によって握られている。漢字の看板と停仔脚という歩道上にせり出した二階部分を支える柱は、華人系商店街の特色である。 |

|

|

| ゴム園 |

| マレーシア ヌグリスミラン |

| 1976.8.8/渡部 瞭 |

| マレーシアのパラゴム(天然ゴム)栽培は、19世紀の植民地時代、イギリスのプランテーション経営によって始められ、主要産業に発展した。華人経営の中規模農園で、労働力はインド系が多い。このゴム園はマライ系自作農による小規模農園である。 |

|

|

| ラテックス採液 |

| マレーシア ヌグリスミラン |

| 1976.8.8/渡部 瞭 |

| ラテックス(ゴム液)採取は未明より始まる。タッピングナイフという刃物で樹皮に傷を入れ、傷口からにじみ出た白い乳液状のラテックスをカップに受けて採る。図は3時間程度でたまったもの。 |

|

|

| マライ人母子 |

| マレーシア スランゴール |

| 1976.8.9/渡部 瞭 |

| サロンというバティック(臈纈染め=ジャワ更紗)の巻きスカートを身につけたこのマライ人女性は、20代にして8人の子持ちである。抱いているのは末の男の子。マライ人は一般に早婚で子沢山だ。 |

|

|

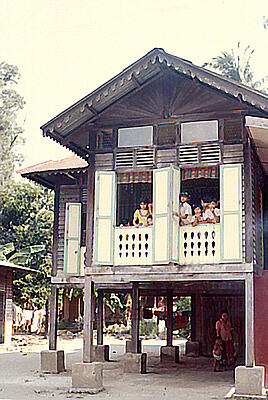

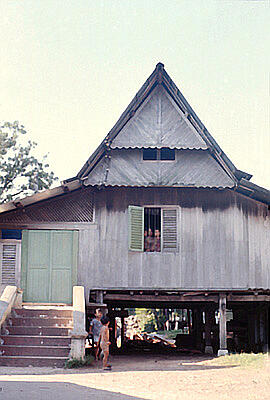

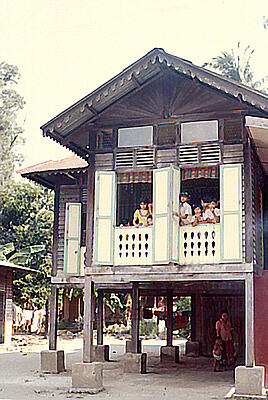

| 首都郊外のマライ系民家 |

| マレーシア スランゴール |

| 1976.8.9/渡部 瞭 |

| 西マレーシア中部のマライ系民家は、南部よりも床が高く、屋根の傾斜が緩やかだ。これは前の齣の母子(床下に立っている)の家で、残り7人の子どもたちが窓から覗いている。 |

|

|

| 生ゴムの加工場 |

| マレーシア スランゴール |

| 1976.8.9/谷亀 理 |

| 採取されたラテックスは、生ゴムに加工されて輸出される。外資系のプランテーションでは機械化された加工場を持つが、中小農園の場合、このような華人系の小工場で手作りで生産されている。 |

|

|

| 生ゴムの乾燥 |

| マレーシア スランゴール |

| 1976.8.9/谷亀 理 |

| ラテックスは水と蟻酸を加えて凝固させ、ローラーで圧延したものをこのように干して水抜きする。それを右に見える薪(ゴムの廃材が多い)で薫蒸すると飴色の生ゴムができあがる。 |

|

|

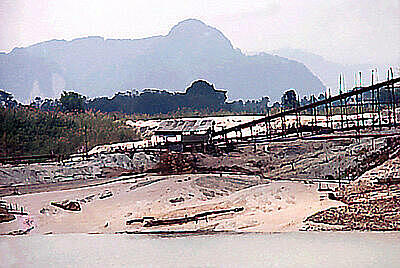

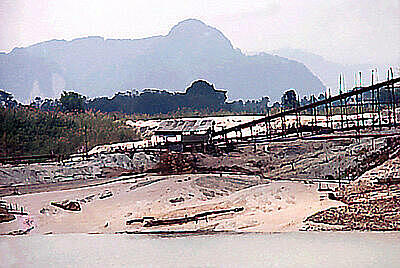

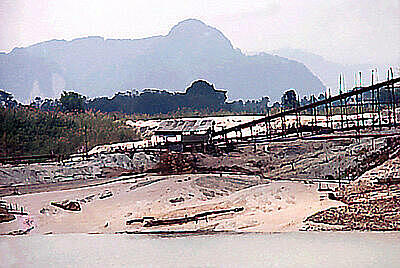

| 錫の露天掘り |

| マレーシア スランゴール |

| 1976.8.9/渡部 瞭 |

| ゴムと並ぶマレーシアの主要産業である錫鉱の採掘は、浚渫法とグラベルポンプ法という、比較的簡単な方法で行われている。これはグラベルポンプ法により、地表面を強い水圧によって堀崩しているところで、背後に見える櫓は流下選鉱場である。 |

|

|

| 錫鉱の流下選鉱 |

| マレーシア ペラ |

| 1976.8.10/梅原正巳 |

| グラベルポンプによって掘られた錫鉱を含む泥水は、櫓の上へ送られ、流下させながら選鉱する。さほど大げさな設備投資や高度な技術がいらないので、華人の資本で経営されるケースが多い。 |

|

|

| キャッサバの芋 |

| マレーシア ペラ |

| 1976.8.10/渡部 瞭 |

| キャッサバは、南米原産の自給作物として広く熱帯アジア・アフリカの焼畑でも栽培されるが、マレーシアでは商品作物としても一般耕地で栽培される。この芋から生産される澱粉は粒度が小さく、食品・薬品の増量剤として日本へも輸出される。 |

|

|

| オイルパームの木 |

| マレーシア ペラ |

| 1976.8.10/渡部 瞭 |

| マレーシアはオイルパーム(油椰子)の生産・輸出でも世界一になった。元来アフリカのギニア湾岸地域で多く栽培されていた作物で、マレーシアには近年導入された。 |

|

|

| オイルパームの実 |

| マレーシア ペラ |

| 1976.8.10/谷亀 理 |

| オイルパームの果実は、ココ椰子のような大きな実と違い、直径3cm弱のドングリのような堅果がビッシリと固まって着き、赤色から熟すると黒くなる。絞られる油は乳脂肪と似ているので、その代用として加工されることが多い。 |

|

|

| ゴムからオイルパームへの転換 |

| マレーシア ペラ |

| 1976.8.10/渡部 瞭 |

| マレーシアでは、ゴムのモノカルチャーによる経済危機を防ぐため、オイルパームへの転換を推進している。左はゴム園だが、右はそれを切り倒した跡地にオイルパームの苗木を植え付けたところである。 |

|

|

| 水上集落 |

| マレーシア ペナン |

| 1976.8.10/谷亀 理 |

| ペナン島、ジョージタウンの漁村風景。海上に杭を立てた家屋が密集した集落と、小さな木造の漁船が見られる。東南アジアのこうした海辺の集落には、漂海民と呼ばれる流浪の海洋民族のものも見られる。 |

|

|

| 水牛耕作 |

| マレーシア クダ |

| 1976.8.11/梅原正巳 |

| 西マレーシア北西部のクダ州は、沖積平野に一面の水田が展開し、穀倉地帯になっている。耕耘機も多少見られたが、水牛耕作の方がまだ多く、泥田の中に潜り込んで涼んでいる水牛の姿をよく見かけた。 |

|

|

| 藁焼きの煙 |

| マレーシア クダ |

| 1976.8.11/渡部 瞭 |

| クダ州の水田地帯は、熱帯雨林気候のためか田植えと稲刈りが一度に見られる。 |

|

|

| 稲刈り |

| マレーシア クダ |

| 1976.8.11/梅原正巳 |

| この水田では稲刈りをしている最中である。鎌を使った根刈りで、人海戦術的に大勢で一斉に収穫する風景が多い。脱穀は刈り取ってすぐにドラム缶を半分にしたような桶の内側に稲束をたたきつける極めて簡単な方法が見られた。 |

|

|

| 干上がった水田 |

| タイ王国 カオチュム |

| 1976.8.11/渡部 瞭 |

| タイ南部にはいるとサヴァナ気候になり、8月はちょうど小乾季の終わりに当たる。水田は一面に白茶けた地肌を見せて干上がり、雑草も少ない。畦に塚を築き、木を植えてあるのは、雨季に出水した際の境界の目印のためと思われる。 |

|

|

| サゴ椰子 |

| タイ王国 ナコンパトム |

| 1976.8.12/梅原正巳 |

| 熱帯指標植物の椰子には沢山の種類があるが、このサゴ椰子はインド原産といわれ、幹から澱粉を採る。 |

|

|

| 島畑の野菜栽培 |

| タイ王国 ナコンパトム |

| 1976.8.12/渡部 瞭 |

| バンコク郊外の低湿地では、周辺の土を島状に盛り上げて造成された整然とした島畑で、野菜類を栽培している風景を多く見かける。近郊農業地帯と考えられ、生産物はおそらく小舟でバンコクの市場に運ばれるのであろう。 |

|

|

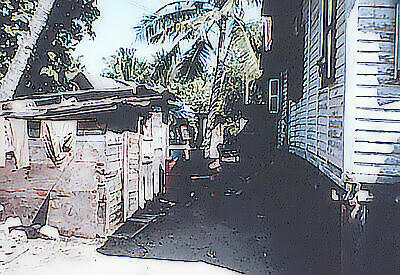

| 水路に面した集落 |

| タイ王国 ナコンパトム |

| 1976.8.12/谷亀 理 |

| チャオプラヤ・デルタには、大小無数の河川や人工的な堀割が網の目のように張り巡らされ、水路の岸は拠水林になっている。水路は主要交通路であり、住民を乗せた船外機つきの小舟が行き交う。 |

|

|

| 黄衣の仏僧たち |

| タイ王国 バンコク |

| 1976.8.12/梅原正巳 |

| インドシナ半島の国タイは、周辺諸国と共に上座部仏教が極めて盛んで、男子は成人する前に仏門に入らないと、一人前と認められないという国民皆僧の国である。学校を併設するなど、寺院の社会的貢献度も大きい。 |

|

|

| チャオプラヤ・メナム |

| タイ王国 バンコク |

| 1976.8.12/梅原正巳 |

| チャオプラヤ・メナム(川)はタイの大動脈であり、バンコクは心臓に例えられよう。豊かな水がゆったりと流れる水面には積み荷を喫水ぎりぎりまで満載した大小の艀や、乗客で満員の渡船が行き交う。 |

|

|

| 米の積み出し |

| タイ王国 バンコク |

| 1976.8.12/梅原正巳 |

| タイは東南アジア最大の米の輸出国であり、バンコクはその取引の中心地である。チャオプラヤとその支流の沿岸には、多くの穀物倉庫やエレベーターが並び、艀による米の積み下ろし風景で活況を呈する。 |

|

|

| 食器を洗う主婦 |

| タイ王国 トンブリ |

| 1976.8.12/渡部 瞭 |

| 水路は交通路であるばかりでなく、生活用水であり、下水道でもある。洗面や水浴をするのも、食器や衣服を洗うのもこの水だ。郵便ポストも選挙ポスターも水路に向いており、各家にはマイボートが備えられている。 |

|

|

| 水上マーケット |

| タイ王国 トンブリ |

| 1976.8.12/梅原正巳 |

| 水上交通の盛んなチャオプラヤ・デルタでは、商業も水上で行われる。バンコク対岸のトンブリ地区にある水上マーケットは、観光名所にもなっているほどだ。 |

|

|

| チャオプヤヤデルタの村落 |

| タイ王国 |

| 1976.8.13/梅原正巳 |

| バンコク国際空港付近の農村である。小舟が行き交う水路に沿って杭上集落が街村(?)を形成し、背後は果樹園になっている。画面では見えないが、周辺には地平線まで水田地帯が展開し、大小の河川が蛇行して続いている。 |

|